J’aime Biarritz malgré ses défauts, du moins au-delà de quelques aspects

qui pourraient me rendre cette ville insupportable : cette vieille

bourgeoisie commerçante qui rêve de retrouver dans sa généalogie

l’anonymat d’un comte russe, les surfeurs qui roulent des mécaniques,

toute cette population, enfin, qui se dénude aux premiers rayons du

soleil et que j’observe distraitement, partagé entre l’envie et

l’indifférence forcenée, cette fois comme les autres depuis Chez Dodin,

cette fois encore avec O. qui n’aime pas la ville, alors que j’aimerais

être seul à Biarritz, anticipant peut-être mon rôle à venir de Gustav

von Aschenbach. Traîner dans les rues qui longent les plages, dans une

fin d’après-midi lumineuse, le regard lancé au loin.

J’aime Biarritz malgré ses défauts, du moins au-delà de quelques aspects

qui pourraient me rendre cette ville insupportable : cette vieille

bourgeoisie commerçante qui rêve de retrouver dans sa généalogie

l’anonymat d’un comte russe, les surfeurs qui roulent des mécaniques,

toute cette population, enfin, qui se dénude aux premiers rayons du

soleil et que j’observe distraitement, partagé entre l’envie et

l’indifférence forcenée, cette fois comme les autres depuis Chez Dodin,

cette fois encore avec O. qui n’aime pas la ville, alors que j’aimerais

être seul à Biarritz, anticipant peut-être mon rôle à venir de Gustav

von Aschenbach. Traîner dans les rues qui longent les plages, dans une

fin d’après-midi lumineuse, le regard lancé au loin.Et je marche dans la rue qui longe de si loin la mer, mais qui l’évoque dans ma mémoire presque davantage que la marche dans le sable, à cause de toutes ces odeurs de crème de bronzage qui remontent de l’enfance pour flotter dans l’air, bientôt, et des couleurs vives des bouées aux formes amusantes attachées les unes aux autres à l’entrée des boutiques. Mais l’été n’est pas encore là, et les objets offerts à l’appétit des enfants et aux sourires nostalgiques des adultes sont encore dans les cartons de la remise. Tout le monde semble attendre les jours meilleurs. Les déambulations des vacanciers, qui me sont si pénibles, avec leurs glaces à la main, les enfants dans les jambes, semblent attendues par quelques Biarrots qui devisent joyeusement aux terrasses qui scandent ma marche dans la rue et sur lesquelles glissent mon regard et un fond d’élégie : c’est dans le souvenir que j’aimerais errer dans cette rue qui conduit au pied de l’Église de Sainte-Eugénie, une fois la place traversée, avec son kiosque que j’ai toujours connu vide mais qui s’illumine peut-être de cuivres et de cris dans les soirées de juillet, cette église où j’entre comme pour la première fois et où bruissent les prières de quelque vieille qui pense plus que d’autres à ses petits-enfants partis au loin et à ses douleurs qui, avec la grâce de Dieu et celle de la chaleur à venir, s’estomperont un temps ; et de vieux touristes aussi négligés qu’exigeants font claquer leurs tongs sur le pavé froid, leur prière à eux pour le dieu soleil et Mercure, avant de rentrer dans leur camping-car – mon Dieu, il est déjà six heures – où les attendent un peu de jambon de Bayonne, du melon, peut-être un avocat péruvien et les informations du soir. De nouveau ébloui par le soleil pourtant déjà un peu bas sur l’Espagne, je distingue mal les quelques barques du vieux port qui clapotent en contrebas : avant d’être une ville balnéaire arpentée par tout le gotha européen, Biarritz fut un humble petit port, du temps que personne ne songeait à se baigner, du temps que les pêcheurs eux-mêmes, et les baleiniers, tombés à l’eau, s’y abîmaient comme des pierres, avant que quelques dames emmaillotées dans leurs froufroutants costumes de bain blancs ne viennent y tremper leurs jambes laiteuses et que les hommes les plus imprudents ne se fassent emporter au loin, par le courant qui s’échappe en tourbillon des baïnes, heureusement sauvés par une figure locale de la force basque – court sur pattes, tout en tronc – et dont le nom ressurgit de temps à autres sous le plume des historiens locaux. Il vous sortait de l’eau comme qui rigole et vous ramenait sur la plage, étendu dans le creux de sa main, sous les applaudissements des dames qui lâchaient leurs ombrelles de frayeur – quelle chose inquiétante que l’océan, tout de même – ou en songeant un instant combien il serait doux de se laisser sauver par ce rustre. Et leurs naïfs époux, à côté d’elles, ricanaient en lissant leur moustache. Mes doigts lâchent ma cigarette qui glisse dans la rue, emportée par le même vent.

Le

sauveteur posait alors un genou à terre, déposait le mauvais nageur sur

le sol et tournait son regard vers le rocher de la Vierge, esquissait

un sourire en direction de la Mère qui, au-delà du plateau de l’Atalaye,

prenait parfois soin de ses enfants. Les Basques furent un peuple

pieux, peut-être autant que les Bretons même si plus économes,

s’épargnant l’endettement des calvaires de pierre.

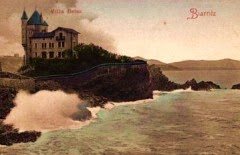

Il faut

s’enfoncer dans les rues, s’éloigner le plus souvent du front de mer

pour découvrir les hautes maisons, étouffées dans leurs jardinets, et

possiblement étouffantes pour peu que l’on soit peu sensible au

néogothique rococo qui n’a cessé de fleurir dans la seconde moitié du

XIXe siècle et que le touriste un peu rapide ne croit parfois découvrir

qu’en regardant de loin la villa Belza qui surplombe l’océan sur son pic

un jour menacé, et qui est toujours un peu décevante lorsqu’on est à

ses pieds, à cause de toutes ces voitures qui passent, à cause de son

lugubre hautain qui cède à ses alanguissements lorsque, tout comme moi,

on regarde une fois encore sa façade un peu commune. Mais tout de même,

je me prends à inventer ses légendes (la réalité est tout autre) qui

laissent apparaître les pierres sous le plâtre et la dame mélancolique

qui quitte un instant son piano pour aller à la fenêtre où le ciel

crépusculaire (et dans son reflet sur la vitre, elle pense soudain que

ce mot a été inventé pour elle, pâle et corsetée) lui rappelle quelques

phrases de Victor Hugo dans le gros livre à couverture de cuire qui est

dans la bibliothèque où son mari prend quelques notes sur la marche du

monde.

Et s’il lui avait

pris l’envie d’ouvrir l’une des fenêtres – mais elle ne le fit pas, car

c’est ainsi que mourraient encore les jeunes filles trop délicates –

elle aurait peut-être entendu au loin les accords plaqués sur le

Cavaillé-Coll, avec un sinistre wagnérien, par le Baron de l’Espée qui,

ce soir encore, n’aura daigné toucher à aucun des repas que ses trois

cuisines auront préparés, jetés finalement dans la gamelle des chiens et

qui peut-être cette nuit aura senti un peu le poids abandonner sa

poitrine et l’aura autorisé à descendre sur les chemins couverts qu’il

s’est fait aménager et qui serpentent sur la lande, depuis son manoir

massif jusqu’à la plage où je devine à présent, sans pouvoir le vérifier

(cette plage est trop lointaine pour les marcheurs de hasard), des

surfeurs qui rigolent en finissant leurs bières, hésitant à faire un feu

de camp.

RépondreSupprimerLe dernier paragraphe a des accents proustiens, mon Chris. Surtout la dernière phrase. Fichtre ! A la première lecture, je m'y suis perdu. L'avantage, c'est que le désir de m'y retrouver m'a fait te lire une seconde fois.

Joli résumé qui résonne comme fond musical un peu languissant à tes vacances, afin de leur conserver (peut-être ? je m'avance un peu sur la psychologie de l'auteur, je n'y étais pas !) leur caractère mélancolique.

Je m'en voudrais de gâcher tout ça en disant que mes souvenirs à moi de Biarritz se résument à : 1) ville comportant un nombre anormalement élevé de personnes âgées, cure oblige. 2) proximité d'Hossegor et de ses charmants jeunes gens (surf oblige). 3) proximité de Saint Jean de Luz et ma curiosité à visiter son église (mariage de Louis XIV oblige).

Mais ton carnet de voyage à toi est bien plus classe. Sincèrement, j'admire. Bisous

Écrit par : Lancelot | 19 juin 2010

Répondre à ce commentaire

Quel beau texte, Christophe, à la fois mélancolique et délicieusement cruel. Ou nostalgique et moqueur, comme tu voudras.

Mais tout de même, ton rôle à venir de Gustav Von Aschenbach me semble encore bien lointain (alors que je m'y prépare déjà).

Écrit par : calystee | 23 juin 2010

Répondre à ce commentaire

> Lancelot : Je l'ai relue avant de la mettre en ligne... Tant pis, j'assume, même s'il ne faut sans doute pas regarder de trop près la concordance des temps...

> Calystee : Je crois que cette ville dégage beaucoup de nostalgie et certains de ses habitants invitent à beaucoup de moquerie... A moi la mélancolie et la cruauté. Quant à mon rôle de Gustav Von Aschenbach... il s'agit vraiment d'une posture, ce d'autant que, tout comme notre ministre de la culture, les éphèbes, je les préfère de 40 ans !

Écrit par : christophe | 02 juillet 2010